近年、Antony & the Johnsons、Here We Go Magic、jj、Yeasayer等の良作のリリースが続くSecretly Canadian。Secretly Canadianと言えば、米北東部インディアナ州ブルーミントンを拠点とし、Oneida、Okkervil River等のJagjaguwar、Dirty Projectors、The Tallest Man On Earth等を輩出し近年勢力を上げているDead Oceansと姉妹型レーベルというユニークな戦略で地位を獲得してきたレーベルであり、現在のUSインディーの土壌を支えているレーベルの一つであるが、そのレーベルの中で(個人的に)今最も注目をしているのが、フィラデルフィアを拠点として活動しているThe War On Drugsである。

近年、Antony & the Johnsons、Here We Go Magic、jj、Yeasayer等の良作のリリースが続くSecretly Canadian。Secretly Canadianと言えば、米北東部インディアナ州ブルーミントンを拠点とし、Oneida、Okkervil River等のJagjaguwar、Dirty Projectors、The Tallest Man On Earth等を輩出し近年勢力を上げているDead Oceansと姉妹型レーベルというユニークな戦略で地位を獲得してきたレーベルであり、現在のUSインディーの土壌を支えているレーベルの一つであるが、そのレーベルの中で(個人的に)今最も注目をしているのが、フィラデルフィアを拠点として活動しているThe War On Drugsである。

The War On Drugs、このレーガン大統領の麻薬戦争政策からも取られたと思われるバンドの2008年にリリースされた1stアルバム『Wagonwheel Blues』がもの凄く良いので紹介したいと思う。『Wagonwheel Blues』というタイトルからも想像できるように、このアルバムは最高のロード・トリップ・ミュージックである。一曲目のArms Like Bouldersの冒頭から歪んだハーモニカが鳴り響き、ギターが絡み合い、所謂カントリー調の展開で幕を開ける。The Bandを彷彿させると言っても過言ではない古風な趣のある深く染み渡るメロディに胸は踊りだす。この要素だけでも十分に素晴らしいバンドと言える。しかし、それだけではない。このバンドが明らかに他のカントリーバンドと一線を画している点は、現代的なサイケデリアの匂いをしっかりと漂わせてくる点にある。これが彼らのアイデンティティを確立している点、つまり彼らを単に良質のカントリーバンドであるとは断定できないのである。

彼らの中でサイケのスパイスを与えている重要人物がギターやトランペット、プロデュースで参加しているKurt Vileであろう。彼の音楽を聴けば一目瞭然であると思うが、彼ならではの淡い哀愁あるギターのリフが、このアルバムに明らかにインパクトを与えている。そしてそれにAdam Granducielの批判的ではあるが、決して押し付ける訳ではない優しい歌詞と歌声が絡み合い、それが最高のハーモニーを生み出しているのだ。まあKurt Vileが好きな人にとってはそれだけで買いなアルバムである。とりあえずアルバムの1、2曲目を貼っておくので聴いてみてください。

The War On Drugs / Arms Like Boulders

The War On Drugs / Taking The Farm

そしてなんと今月(11月)の頭に彼らの新作EP『Future Weather』がリリースされている。このEPもまたまた最高なので、その中からも一曲どうぞ。

The War On Drugs / Coming Through

The War On Drugs / Wagonwheel Blues

2010年11月8日月曜日 時刻: 2:06 投稿者 Unknown

Hotel Mexico / His Jewelled Letter Box

2010年10月24日日曜日 時刻: 1:05 投稿者 Unknown

ここ数年、海外のメディアから日本のバンドがフューチャーされるということは実に稀なことであった。新しいアイディアが求められる今の音楽シーンで、日本のバンドは昔から模倣のバンドというステレオタイプを持たれているせいなのか、ほとんど日本の音楽は敬遠されていた。ただ、京都で生まれたこのバンドには、そのようなステレオタイプを払拭する、才能とセンスに溢れていたのである。

ここ数年、海外のメディアから日本のバンドがフューチャーされるということは実に稀なことであった。新しいアイディアが求められる今の音楽シーンで、日本のバンドは昔から模倣のバンドというステレオタイプを持たれているせいなのか、ほとんど日本の音楽は敬遠されていた。ただ、京都で生まれたこのバンドには、そのようなステレオタイプを払拭する、才能とセンスに溢れていたのである。

京都府出身の6人組バンドHotel Mexicoは、同じ大学のバンドサークルで結成されたエレクトロ・バンドである。結成時は4人編成であったが、その後2人が加入し今の編成となった。メンバーの石神と菊池は、バンド結成前からそれぞれDJをしており、主に最近(2009-2010)のアメリカ・インディー・ミュージックに多大な影響を受けているようだ。そして京都発のSecond Royal Recordsから今年8月、1st EPとなる『His Jewelled Letter Box』をリリース。この発売前後に海外の影響力の強いインディー・ブログDon't Die Wondering、Pinglewood、20jazzfunkgreats、等に紹介され、後にAltered Zones、Pitchforkにまで記事が上がり、一躍海外での評判を上げたのである。

彼らのサウンドの特徴はチルウェイブとも比較される脱力感のあるボーカルにグイグイ絡んでくるベースラインやドラム。妙なエフェクトのかかったセンス溢れるギター、シンセ。そしてなんと言ってもこれらの音がバンドとして、しっかりとしたグルーヴ起こしているところに魅力がある。スペインのデロレアン(Delorean)に最もサウンドとしては近いだろうか。前にも一度上げたが彼らの出世曲"It's Twinkle"をとりあえず聴いて欲しい。決して英語の発音は良いとは言えないけれど、そんなことを忘れさせてくれるくらいグルーヴィな曲である。

Hotel Mexico - Its Twinkle by Second Royal Records

Hotel Mexicoが海外に反響を呼んだことによって、今日本の音楽が海外に再評価されているといっても過言ではないかもしれない。現にあふりらんぽ(Afrirampo)の新作は海外ブログRaven Sings The Bluesに紹介され、最近Second Royal Recordsからカセットをリリースすることになった兵庫出身のFriendsはThe Road Goes Ever Onに紹介され、話題になっている。勿論、インターネットによる情報のフラット化により、気軽に海外のインディー・ミュージックを聴き易くなったことで、日本の音楽が海外のリスナーに触れられる機会も増えたのだろう。実際にその結果が目に見えて現れている今だからこそ、Hotel Mexicoのヒットが日本の音楽を世界に広める突破口となっていけばいいなあとしみじみ感じている。

No Age / Everything In Between

2010年9月19日日曜日 時刻: 17:02 投稿者 Unknown

最近の音源のデータ化進行により、音楽という文化、ジャンル、そして音楽それ自体が肥大化していて、リスナーである私達は一体どの音楽を聴けば良いのか、それを探すのに苦労する世の中になったと考える人も多いでしょう。

最近の音源のデータ化進行により、音楽という文化、ジャンル、そして音楽それ自体が肥大化していて、リスナーである私達は一体どの音楽を聴けば良いのか、それを探すのに苦労する世の中になったと考える人も多いでしょう。

実際に最近のシーンの移り変わりは激しい。2年前までに顕著であったローファイノイズポップシーン。日本ではニューゲイザーだのグローファイだの様々な呼ばれ方をした、この新しいジャンルですが、近頃では西海岸のサーフロックブームに完全に飲み込まれている感が否めません。

そんな中、このLA出身の二人組バンドNo Ageも前作「Nouns」により世間にローファイノイズ文化を植え付けた立役者であり、彼らも2008年、その当時主流であったローファイ感溢れるノイズを全面的に押し出した「Nouns」により、いわばシーンに乗っかった形で、その名を世間に轟かせ、確固たる存在へとのし上がったのです。しかし今作の「Everything In Between」、これを聴いて、彼らのノイズの必然性、それがシーンという括りに含まれないこと、一線を画していることに気づかされてしまいます。

それを証明するのが、今回のアルバムに顕著である、あらゆるノイズの融合。サンプリングノイズや生音のノイズを組み合わせ、それを彼ら特有のパンキッシュでポップなメロディーに昇華しています。ノイジーさを全面に押し出した前作よりは、音は落ち着いていて、楽曲はポップで聴きやすいメロディーが多い。これらの変化は明らかに時代に順応した変化というよりは、自分たちとの戦いにより起きた変化です。彼らは西海岸で広がってるシーンを横目でチラリと見ながら、自ら出した前作「Nouns」に挑み、そして見事にその壁を越えることに成功しました。まずはそれを証明する先行シングルGlitterをお聴きください。

No Age - Glitter by subpop

結局彼らは今作「Everything In Between」により、シーンからの脱却をとげることに成功しました。自分たちは自分たちの場所で鳴らしたい音を鳴らしているというプライドや使命感なるものを、彼らの知的でちょっとひねくれた音や歌詞の中から感じることが出来ると同時に、これが次作へ繋がる一歩であるということも、私達にほのかに匂わせてくれます。理屈抜きで良いアルバムなのでオススメです。是非!

Foxes In Fiction / Swung From The Branches

2010年7月29日木曜日 時刻: 7:03 投稿者 Unknown

カナダ、トロント発の新星Foxes In Fiction!バンドではなく、Warren HildebrandというDeerhunterのBradford Cox大好きっ子のソロプロジェクトであるFoxes In Fiction。彼の1stアルバムである「Swung From the Branches」がもの凄く良いので紹介します。

カナダ、トロント発の新星Foxes In Fiction!バンドではなく、Warren HildebrandというDeerhunterのBradford Cox大好きっ子のソロプロジェクトであるFoxes In Fiction。彼の1stアルバムである「Swung From the Branches」がもの凄く良いので紹介します。

まず始めにこのアルバム、19曲入りという大作なのですが、彼のホームページからフリーダウンロードできちゃうので、ココからダウンロードページに跳んでダウンロードしてみてください!

さて、冒頭に述べたように、このFoxes In Fiction、DeerhunterのフロントマンであるBradford Coxを敬愛しているらしく、この「Swung From the Branches」にも大きく影響を受けているのが見て取ることが出来ます。特にBradford CoxのソロプロジェクトであるAtlas Soundの作品である「Let the Blind Lead Those Who Can See but Cannot Feel」に大きく感化されているようです。そのためアルバムの冒頭からアンビエントな展開が続き、何処までもシンプルな (ベッドルームポップと言うべき) 録音方法でとられています。前半はアンビエントインストな曲が続き、後半からポップな曲が並ぶこの曲順は少しディアハンターの「Cryptograms」を意識しているのかも・・・!そしてボーカルもかなりBradford Coxの声を彷彿させます(笑)

ここまで似てる似てると言うと、ただのブラッド好きが作った劣化版Atlas Soundじゃん、と思ってしまう方もいるかもしれないのですが、全然劣化版とかじゃなくて素で良いのでオススメなんです。アルバム一ポップな「15 Ativan (Song for Erika)」や、アンビエントな演奏にスポークンワードが乗っかった「8 / 29 / 91」など、彼ならではの才能あふれる曲が沢山入っています。聴いてる人を夢見心地にさせてくれる、そんな素晴らしいアルバムです。とても贅沢なアルバムなので是非ダウンロードしてみて、聴いてみましょう!

Foxes in Fiction - 15 Ativan (Song for Erika) by Surfing on Steam

Best Coast / Crazy For You

2010年7月23日金曜日 時刻: 10:43 投稿者 Unknown

夏真っ盛り!ということで夏にピッタリな西海岸バンド、Best Coastが遂に1stアルバムをリリースします。メンバーはLAを活動拠点としているBethany Cosentinoという女の子と、Bobb Brunoという変なおっさんのデュオであり、2009年からリリースし続けているシングルがソールドアウトを連発していて、Sonic Youthのサーストン・ムーアや、あのビル・マーレイまでもがファンと公言している、もう既にアメリカ(や恐らく日本でも)で人気を確立している将来有望なインディーバンドなのです。

夏真っ盛り!ということで夏にピッタリな西海岸バンド、Best Coastが遂に1stアルバムをリリースします。メンバーはLAを活動拠点としているBethany Cosentinoという女の子と、Bobb Brunoという変なおっさんのデュオであり、2009年からリリースし続けているシングルがソールドアウトを連発していて、Sonic Youthのサーストン・ムーアや、あのビル・マーレイまでもがファンと公言している、もう既にアメリカ(や恐らく日本でも)で人気を確立している将来有望なインディーバンドなのです。

そんな彼女達が遂に待望の1stアルバムをリリースするということで胸を躍らせながら聴いていました。個人的にはシングルからの選曲が「When I'm With You」しか入っていないため、ちょっと不安でした。なぜならシングル曲の楽曲センスが圧倒的であり、アルバム全体を通して聴くと、やはり捨て曲というものがどうしても生まれてしまうんじゃないかと。しかしやっぱり今の彼女達はセンスに溢れています。個人的に、彼女達の楽曲の感じ(ミドルテンポかつ60年代ガールズポップが混ざったようなノイズポップ)にツボってしまっているというのが大きな要因な気もしますが、やはり名曲づくしなアルバムです。おそらくシングルの時からファンである方々とっては、少し物足りなさも感じているでしょう。しかしそんな人たちはこんな僕のレビューなども必要ないでしょうし、とりあえず今からBest Coastを聴き始める人にとってみれば、もう本当にオススメな作品です。そのうちコンピも出るでしょう。多分今は亡きJay Reatardのようなリリースの仕方を展開していくのでは、と睨んでいます。

アルバムはココから全曲試聴できるみたいです。是非聴いてみてください。

この曲はアルバムには収録されてないけど、とても良い曲なので是非。

Best Coast / That's The Way Boys Are

すぐ終わっちゃうけど、映像がとても可愛らしいです。

ちなみにボーカルのBethanyさんはWavvesと付き合っているみたい。なるほど、という感じですねー(笑)

Beachwood Sparks / Beachwood Sparks

2010年7月13日火曜日 時刻: 6:37 投稿者 Unknown

2000年、当時のSub Popで絶大な人気を持っていたバンド、Beachwood Sparks。今回は90年代アメリカインディーシーンの重要な存在であるLilysやFurtherのメンバー達によって結成された、このBeachwood Sparksのサウンドにやられてしまったので紹介します。

2000年、当時のSub Popで絶大な人気を持っていたバンド、Beachwood Sparks。今回は90年代アメリカインディーシーンの重要な存在であるLilysやFurtherのメンバー達によって結成された、このBeachwood Sparksのサウンドにやられてしまったので紹介します。

彼らのセルフタイトルの1stアルバムのジャケットを見てみれば分かるだろうが、このポップ調なカラフルなジャケットから、90年代の伝説となったエレファント6界隈の音楽をイメージするだろう。やはり彼らが元Lilysのメンバーということもあって90年代のそこ界隈のジャンルとは何らかの形で関わっているみたい。それは、やはりこのアルバムが多彩なコーラスワークからなっているということ、きっとThe Olivia Tremor Controlが好きなら、絶対気に入るはずである。

また、このコーラスワークの土台に形成されているカントリー調の演奏が上手く絡み合って心地よい。60年代のカントリーロック、The ByrdsやThe Bandを想像するといいかもしれない。そして明らかにThe Beach Boysのような60年代西海岸のバンドの影響を隠せない。やはり彼らが西海岸の出身であるという事実が現れているのだろう。

そしてこのBeachwood Sparksはただの60年代カントリーロックリバイバルバンド、で終わらせない所が素敵な所である。どこまでも分かりやすいカントリーロックを追求している曲がほとんどを占めているアルバムなのだが、彼らがLilysに在籍していたという事実から、やはりこの宇宙を思わせる浮遊感、ドリーミーなサウンドはぬぐい去ることは出来ないのである。このバンドのことを何も知らない人に聴かせると、60年代のバンドと答える人は、かなりの数いるだろうが、何曲か聴いた後に「おや、やっぱり90年代のバンドだ。」と、そうなるはずである。60年代のバンドに影響を受けながらも、どこまでもリアルタイムにこだわった作品なのである。とてもオススメなので是非聴いてみてください。

The Morning Benders / Big Echo

2010年4月27日火曜日 時刻: 15:40 投稿者 Unknown

今年一押しのThe Morning Bendersの2ndアルバム。サンフランシスコからの最近流行の西海岸ポップバンドであり、ジャケからみても、なんとなくサーフなイメージがつくだろう。そんな時代の波に乗った彼らだが、はっきり言って今までのサーフロッカー達とは一線を画している。

今年一押しのThe Morning Bendersの2ndアルバム。サンフランシスコからの最近流行の西海岸ポップバンドであり、ジャケからみても、なんとなくサーフなイメージがつくだろう。そんな時代の波に乗った彼らだが、はっきり言って今までのサーフロッカー達とは一線を画している。

一曲目の「Excuses」。この曲はガールズやリアルエステイトと曲調なども似ており、メジャーコード、ミドルテンポの聴きやすいナンバーである。ガレージやパンクを、より西海岸的要素を踏まえて昇華し、(ワルツに乗せて)とても聴きやすく、今年の中でも名曲中の名曲にランク付けされる曲である。しかしこの曲だけでこのバンドを判断するのは、大きな間違いであるのだ。

彼らの楽曲の中で明らかに目立つ要素なのが、コーラスとスローでサイケデリックな曲調である。こういった曲が大半をしめているため、純粋なポップバンドとは言いがたく、どちらかというと聴きやすい、というイメージはなくなる。これにはGrizzly BearのChirs Taylorとの共同プロデュースが大きな要因であろう。グリズリー好きの人はなんとなくわかったかもしれないが、彼らのコーラスワークや、ギターのフレーズの特徴が酷似しているのである。ここまでスローなテンポで抑えているのも、やはりPet Sounds期のビーチボーイズの影響が見えるからである。

最近の西海岸のロックバンド達の傾向として、ガレージやパンクにサーフ的要素を交えるバンドが多かった気がする。その中でも、The Morning Bendersは、より忠実にサーフロックを継承した、純粋なビーチボーイズフォロワーではないだろうか。彼らの1stは、ポップ要素を全面に押し出していた。しかし、今作『Big Echo』で明らかな成長を遂げた。その成長ぶりには目を見張るものがあるし、時代の流れとともに恐らく次作でも大きな変化を取り入れてくるだろう。

Jimmy Eat World / Clarity

2010年2月10日水曜日 時刻: 1:17 投稿者 Unknown

Toro Y Moi / Causers Of This

2010年2月7日日曜日 時刻: 3:48 投稿者 Unknown

最近のアメリカインディーシーンにおいて個人的に最も興味深くて面白いなぁと思うのが、エレクトロポップシーンである。昨年ヒットしたインディーエレクトロの作品の中で共通していたのは宅録感たっぷりのローファイサウンド。そもそもエレクトロがムーブメントとして発達した先端的なサウンドとは真逆の発想であった。こういうシーンが生まれる流れとかは詳しく知らないけど、今回コロンビアからの新人さんであるトロ・イ・モワ(あってる?)もまた、こうしたシーンの中から出てきたアーティストである。

最近のアメリカインディーシーンにおいて個人的に最も興味深くて面白いなぁと思うのが、エレクトロポップシーンである。昨年ヒットしたインディーエレクトロの作品の中で共通していたのは宅録感たっぷりのローファイサウンド。そもそもエレクトロがムーブメントとして発達した先端的なサウンドとは真逆の発想であった。こういうシーンが生まれる流れとかは詳しく知らないけど、今回コロンビアからの新人さんであるトロ・イ・モワ(あってる?)もまた、こうしたシーンの中から出てきたアーティストである。

Charlotte Gainsbourg / IRM

2010年2月4日木曜日 時刻: 12:03 投稿者 Unknown

セルジュ・ゲンズブールは悲しい時に幸せな曲を書いて、幸せな時に悲しい曲を書くそうな。なんて格好良い。

セルジュ・ゲンズブールは悲しい時に幸せな曲を書いて、幸せな時に悲しい曲を書くそうな。なんて格好良い。

Four Tet / There Is Love In You

2010年2月2日火曜日 時刻: 12:45 投稿者 Unknown

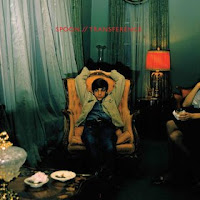

Spoon / Transference

時刻: 11:41 投稿者 Unknown

ゼロ年代、アメリカのインディーシーンで最も勢力的に活動し、数々の傑作を生み出したバンドの一つ「スプーン」の通算7作目となるアルバム。10年代ムーブメントの先駆けとなる今作は、7作目にして尚、実験を続ける彼らならではのユーモアとポップさのアイディアの詰まった引き出しを最大限に活かした作品である。

The xx / XX

時刻: 2:05 投稿者 Unknown

Search

Recommend

Label

- feature (17)

- record review (13)

- news (7)

- best track (5)

- best album (3)

- diary (3)

- arcade sound ltd. (2)

- best coast (2)

- foxes in fiction (2)

- hotel mexico (2)

- memoryhouse (2)

- afrirampo (1)

- beachwood sparks (1)

- best new artist (1)

- charlotte gainsbourg (1)

- coma cinema (1)

- cut copy (1)

- deerhunter (1)

- elephant 6 (1)

- four tet (1)

- free energy (1)

- friends (1)

- gobble gobble (1)

- golden triangle (1)

- jimmy eat world (1)

- kurt vile (1)

- minutemen (1)

- movie review (1)

- music movie (1)

- no age (1)

- panda bear (1)

- pavment (1)

- perfume genius (1)

- radiohead (1)

- secretly canadian (1)

- spoon (1)

- sub pop (1)

- surfer blood (1)

- tapes 'n tapes (1)

- teen daze (1)

- the apples in stereo (1)

- the drums (1)

- the morning benders (1)

- the strokes (1)

- the war on drugs (1)

- the xx (1)

- toro y moi (1)

- velvet davenport (1)

- white denim (1)